祝贺北京生物结构前沿研究中心李海涛荣获第十四届“谈家桢生命科学创新奖”,清华大学名誉教授、中心国际学术顾问Robert G. Roeder荣获第十四届“谈家桢生命科学国际合作奖”

为促进中国生命科学研究成果产业化和我国生命科学、医学、药学及相关领域的科技进步和产业发展,促生物技术产业领军人物不断涌现,2022年9月17日,第十四届“谈家桢生命科学奖”颁奖典礼在南昌大学举行。北京生物结构前沿研究中心李海涛荣获第十四届“谈家桢生命科学创新奖”,清华大学名誉教授、中心国际学术顾问Robert G. Roeder荣获第十四届“谈家桢生命科学国际合作奖”。

颁奖礼由“谈家桢生命科学奖”奖励委员会主任饶子和院士主持。饶子和院士、陈卫院士、徐涛院士、陈晔光院士、宋尔卫院士等为获奖者颁奖。南昌大学校长周创兵致欢迎辞。

饶子和院士主持颁奖礼(图源:谈家桢生命科学奖奖励委员会)

钟南山院士视频致辞(图源:谈家桢生命科学奖奖励委员会)

钟南山院士作视频致辞。钟南山院士称,谈家桢生命科学奖是2008年谈家桢先生生前提议,经国家科技部批准设立,主要是为了激励我国生命科学工作者不断开拓创新,促进生命科学研究成果产业化,激励年轻学子奋发向上,推动我国生命科学事业的发展。同时,谈家桢生命科学奖奖励委员会决定,从第四届起颁奖大会在全国各大高校巡回举行,“谈家桢生命科学奖”进校园,在扩大奖项影响力同时,也为青年学子提供了与生命科学大家面对面请教、学习的机会,受到了高校热捧。钟南山院士同时谈到,我们都很清楚当前中国社会的发展已进入一个新时代,新冠疫情加速了人类进入生物技术世纪的进程,生物技术处于抗击疫情的前沿,这场全球公共卫生危机已表明在生物技术领域取得领导地位的利害关系及其对经济竞争力和国家安全的影响。钟南山院士殷切希望能进一步提高谈家桢生命科学奖对生命科学领域的激励作用,促进中国生命科学原创技术和成果产业化进程。

李海涛教授受颁“谈家桢生命科学创新奖”(右六为李海涛教授)(图源:谈家桢生命科学奖奖励委员会)

在“谈家桢生命科学奖”颁奖典礼上,李海涛教授代表曹雪涛院士介绍“谈家桢生命科学国际合作奖”获得者Robert G. Roeder教授并代为Robert G. Roeder教授领奖。

李海涛教授代Robert G. Roeder教授领取“谈家桢生命科学国际合作奖”(图源:谈家桢生命科学奖奖励委员会)

谈家桢生命科学奖奖励委员会成员和获奖科学家合影留念(图源:谈家桢生命科学奖奖励委员会)

在下午的分论坛上,获奖者们还结合本领域最新进展为广大学生带来科技前沿发展报告,讲述为追求梦想的奋斗故事。

李海涛教授做主旨演讲

本次谈家桢生命科学奖由谈家桢生命科学奖奖励委员会和中国科协生命科学学会联合体主办,南昌大学、上海市生物医药行业协会承办。

谈家桢是世界著名遗传学家、中国现代遗传学奠基人之一。谈家桢生命科学奖2008年至今已评选十四届,共28位科学家获得“谈家桢生命科学奖成就奖”,3位科学家获得“谈家桢生命科学奖国际合作奖”,13位临床医生获得“谈家桢临床医学奖”,10位专家获得“谈家桢生命科学产业化奖”,132位青年学者获得“谈家桢生命科学创新奖”。

其中,共有24位中国科学院、中国工程院院士获得成就奖,4位中国工程院院士获得临床医学奖。这十四届中,有3位教授在获得“谈家桢生命科学成就奖”后,获聘为中国科学院院士;有14位教授在获得“谈家桢临床医学奖”“谈家桢生命科学产业化奖”或“谈家桢生命科学创新奖”后,分别获聘中国科学院、中国工程院院士。众多优秀人才由此脱颖而出,成为中国生命科学领域不可忽缺的力量。也因此,该奖项被誉为“我国生命科学诺贝尔奖”,成为中国生命科学领域最具影响力的奖项之一。

“谈家桢生命科学创新奖”

获得者简介

李海涛

李海涛博士,清华大学医学院教授,副院长。1993-1997,山东大学微生物系本科;1997-2003,中科院生物物理所分子生物物理学博士。2003-2010,美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心博士后、高级研究科学家(2006);2010至今,清华大学准聘副教授、长聘教授(2016)。研究兴趣:肿瘤等疾病发生的表观遗传机制。主要通过结构与生化手段,结合其它细胞生物学、化学生物学、多组学等技术,研究表观遗传调控过程中的分子识别与催化事件,揭示相关生理病理功能,并探究“表观-代谢-信号”调控网络的复杂度。先后鉴定并阐明了包括PHD、YEATS等表观调控元件发挥功能的生化结构基础,揭示出相关分子识别与催化事件在基因调控、细胞性状决定,以及肿瘤等疾病发生中的作用。开发出基于表面等离子体共振成像(SPRi)技术的高通量分子互作表征平台,并成功开展了数个表观靶向的小分子抑制剂研发。

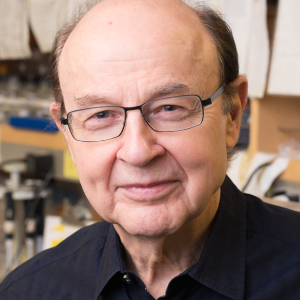

“谈家桢生命科学国际合作奖”

获得者简介

Robert G. Roeder

Robert G. Roeder博士,洛克菲勒大学讲席教授,美国国家科学院院士,清华大学名誉教授(2019年授予),中心国际学术顾问,罗德教授的研究领域聚焦于真核生物转录及其调控,是生物医学领域的主要开拓人。他的主要科学贡献为首次发现真核RNA聚合酶I,II,III,开创了真核生物转录调控这一领域。他率先建立了无细胞体外转录系统用于发现新型转录调控因子,开创了体外重构这一生化方法论,启迪了生命科学其它领域的众多基础科学发现。值得一提的是,罗德教授在通用转录因子,基因或细胞特异的转录调控因子,中介体等领域的系统性、开创性发现工作方面,为免疫学等诸多学科的发展奠定了理论基础。此外,罗德教授实验室还首次发现了p53乙酰化及其重要功能,发现了中介体对脂肪发育的关键作用,鉴定了白血病细胞中新的转录因子复合物等。这些重要发现建立了真核生物转录调控的核心机制,为人们理解发育和疾病中的基因表达调控奠定了基础。他是美国国家科学院院士、美国艺术与科学学院院士、美国科学促进会会士、欧洲EMBO外籍会士,更是拉斯克基础医学奖、日本京都奖等一系列国际大奖获得者,还曾获得2019年中国生物物理学会贝时璋国际奖。从上世纪八十年代起,罗德教授开始和中国学术界交流,他也是清华大学的老朋友,目前是北京生物结构前沿研究中心的国际学术顾问,此前他也曾作为清华大学名师大讲堂的嘉宾,为清华师生带来过颇有启发的报告,也曾参与过多次在清华举办的国际学术会议。