北京时间2016年9月22日,清华大学医学院颜宁研究组与加拿大卡尔加里大学(University of Calgary)陈穗荣研究组合作在《科学》(Science)期刊在线发表标题为 “Structural basis for the gating mechanism of the type 2 ryanodine receptor RyR2”(2型Ryanodine受体RyR2门控机制的结构基础)的研究长文,揭示了目前已知分子量最大的离子通道Ryanodine受体RyR2亚型处于关闭和开放两种状态的三维电镜结构,探讨了RyR2的门控机制。

RyR是广泛存在于肌肉细胞(包括骨骼肌和心肌)及脑组织中的钙离子释放通道,其功能是在收到上游信号后,将内质网或肌质网中的钙离子迅速释放到细胞质中,从而触发进一步的信号传递,比如导致肌肉收缩等等。在哺乳动物中,RyR有三个亚型,其中RyR1和RyR2分别在骨骼肌和心肌的兴奋-收缩偶联中发挥作用。所谓兴奋-收缩偶联(excitation-contraction coupling, ECC)是指上游的电压门控钙离子通道Cav在收到动作电位刺激活化后激活RyR,从而最终导致肌肉收缩这一生理过程。肌肉收缩的生理重要性不言而喻,因此从分子乃至原子水平理解兴奋-收缩偶联具有重大意义。

RyR1与Cav1.1主要在骨骼肌中发挥作用,而心脏中对应的RyR2和Cav1.2尽管序列于骨骼肌同源蛋白相近,但它们的激活方式却存在很大差异。Cav1.1能够与RyR1形成超级复合物,并通过构象变化激活RyR1;而RyR2的激活则主要依靠经Cav1.2涌入的钙离子来实现。此外,RyR2的突变会导致心脏功能紊乱,引发包括儿茶酚胺敏感性多形性室性心动过速、特发性心室颤动、心脏性猝死等在内的疾病。因此,对于心脏中兴奋-收缩偶联过程的研究将有助于人们充分认识其工作机制,并为相关疾病的发生机理提供理论解释,同时也能够为相关的药物开发提供指导。

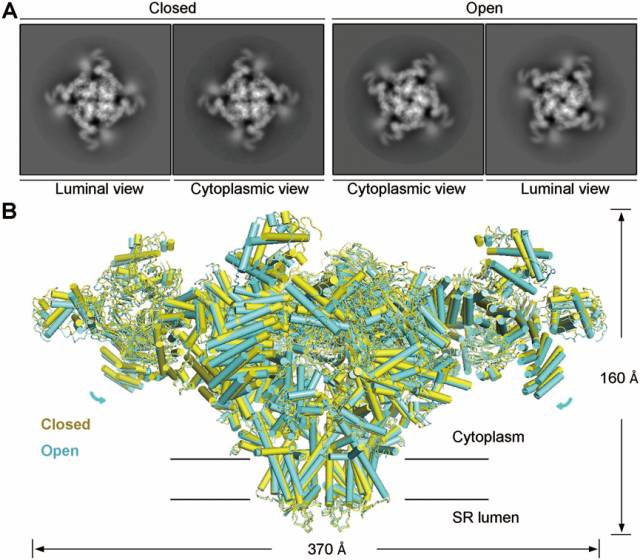

在最新的《科学》论文中,颜宁研究组报道了RyR2处于关闭和开放两种不同状态的近原子分辨率冷冻电镜结构。RyR2蛋白样品纯化自猪心,样品的获取非常不易。不过得益于近年来清华大学冷冻电镜平台的迅猛发展,最终仅利用少量蛋白样品即解析了两个状态下的结构。此前数十年的研究已经积累了大量有关RyR功能调节的数据,很多蛋白、离子及其他小分子都可以结合并影响RyR的功能及通道开关,以细胞质中的钙离子为例:浓度处于微摩(μM)量级的钙离子会激活RyR,而当浓度达到毫摩(mM)量级后钙离子又会反过来抑制RyR。在此次相关研究工作中,她们使用EDTA来锁定RyR2的关闭构象,利用20 μM的钙离子和小分子PCB 95来稳定住开放构象,从而最终获得了分辨率分别为4.2埃的关闭构象和4.1埃的开放构象的两个结构。

特别值得一提的是,这项研究成果是颜宁研究组在离子通道,特别是兴奋-收缩偶联领域取得的又一重要进展。在此之前,颜宁研究组发表了一系列工作,包括第一个RyR1的高分辨率原子结构以及第一个Cav1.1复合物的高分辨率冷冻电镜结构。她们的后续研究进一步表明,即使在通道保持关闭时,RyR1的胞质区也依然会呈现出不同的动态变化。另外,她们还获得了分辨率为5.7埃的RyR1开放构象结构,并基于结构比对,初步分析了RyR1的门控机理。有关RyR1的这些成果已作为两篇研究论文分别发表在《自然》(Nature)和《细胞研究》(Cell Research)杂志,有关Cav1.1的两篇论文分别发表于《科学》和《自然》杂志。上述研究与最新的这篇《科学》论文极大地促进了我们对于兴奋-收缩偶联的理解。

特别值得一提的是,这项研究成果是颜宁研究组在离子通道,特别是兴奋-收缩偶联领域取得的又一重要进展。在此之前,颜宁研究组发表了一系列工作,包括第一个RyR1的高分辨率原子结构以及第一个Cav1.1复合物的高分辨率冷冻电镜结构。她们的后续研究进一步表明,即使在通道保持关闭时,RyR1的胞质区也依然会呈现出不同的动态变化。另外,她们还获得了分辨率为5.7埃的RyR1开放构象结构,并基于结构比对,初步分析了RyR1的门控机理。有关RyR1的这些成果已作为两篇研究论文分别发表在《自然》(Nature)和《细胞研究》(Cell Research)杂志,有关Cav1.1的两篇论文分别发表于《科学》和《自然》杂志。上述研究与最新的这篇《科学》论文极大地促进了我们对于兴奋-收缩偶联的理解。

关闭及开放构象的RyR2

这篇研究论文的通讯作者是清华大学医学院的颜宁教授和卡尔加里大学的陈穗荣(S. R. Wayne Chen)教授,共同第一作者为清华大学生命学院2011级PTN项目彭伟博士、2012级PTN项目博士生申怀宗、以及2012级CLS项目博士生吴建平。国家蛋白质科学研究(北京)设施清华大学冷冻电镜平台为数据收集提供了支持,清华大学高性能计算平台为数据处理提供了支持。相关研究得到了科技部、国家自然科学基金委、以及加拿大相关研究机构的经费支持。颜宁教授是清华大学医学院教授、拜耳讲席教授及霍华德休斯医学研究院国际青年科学家。

原文链接:

http://science.sciencemag.org/content/early/2016/09/23/science.aah5324

RyR1相关文章链接:

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7532/full/nature14063.html

http://www.nature.com/cr/journal/v26/n9/full/cr201689a.html

Cav1.1相关文章链接:

http://science.sciencemag.org/content/350/6267/aad2395.long

http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7619/full/nature19321.html