内体/溶酶体TLR(toll like receptor)信号通路是一条非常重要的先天免疫途径,对宿主抵抗病原微生物至关重要。TASL(TLR adaptor interacting with SLC15A4 on the lysosome)是一个新发现和鉴定出来的内体/溶酶体TLR信号转导途径的接头蛋白,它通过与SLC15A4互作从而定位于内体/溶酶体上。TASL作为接头蛋白对于将上游内体/溶酶体TLR激活信号转导到下游转录因子IRF5从而引发I型干扰素以及炎症因子表达的天然免疫反应非常关键(1)。内体/溶酶体TLR通路的异常激活往往会引发自免疫疾病,比如系统性红斑狼疮(Systemic lupus erythematosus)。系统性红斑狼疮是一种慢性自身免疫性疾病,其异质性和复杂性对诊断和治疗都是一个挑战。

虽然系统性红斑狼疮的诊断标准在过去几十年里不断发展,但治疗仍主要使用非特异性常规疗法,包括非甾体抗炎药、糖皮质激素、羟氯喹和免疫抑制剂等(2),除了疗效有限外,这些药物还会产生严重的副作用,导致大量的发病率和死亡率,给社会带来巨大的经济负担。对系统性红斑狼疮这一复杂自体免疫疾病的全基因组关联分析(genome-wide association studies,GWAS)研究发现,内体/溶酶体TLR通路上的基因多数都与系统性红斑狼疮密切关联(3)。因此研究内体/溶酶体TLR信号转导途径的调控机制不仅对深入理解宿主天然免疫反应机制很重要,同时也对理解红斑狼疮的发病机制和针对性药物治疗也非常重要。SLC15A4/TASL复合物作为新近发现的内体/溶酶体TLR信号途径的接头蛋白复合物,必将成为天然免疫学领域和自体免疫疾病领域的新兴热点。

清华大学/北京生物结构前沿研究中心杨茂君课题组与奥地利Giulio Superti-Furga课题组合作在Nature Communications 杂志背靠背发表文章,阐述了SLC15A4招募TASL的分子机制,并通过高通量筛选找到了一款抑制SLC15A4与TASL互作的小分子药物C5,通过功能实验和结构解析阐述了小分子药物的抗炎机制(4,5)。

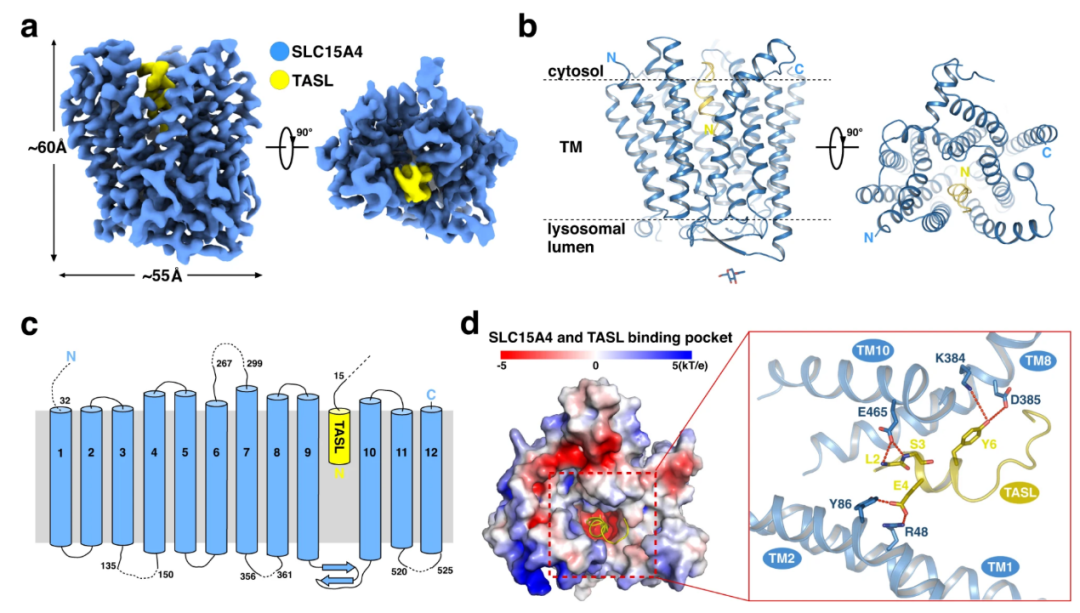

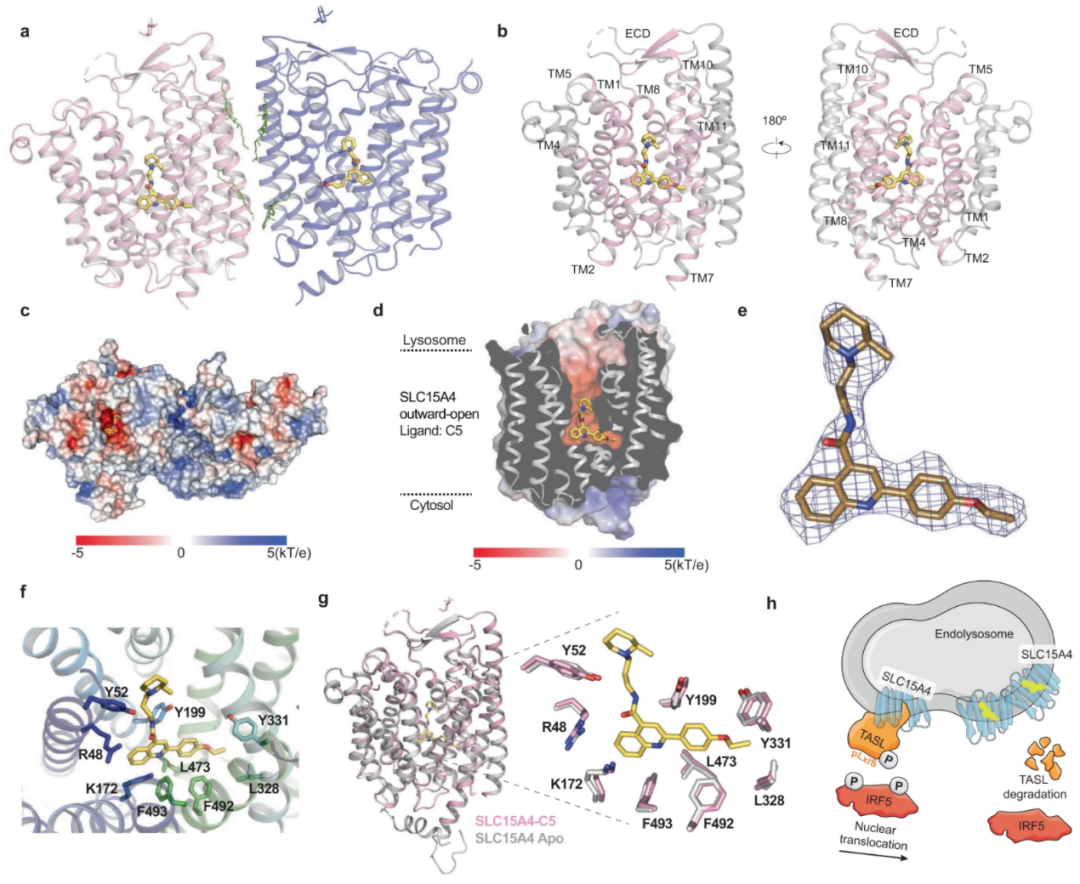

杨茂君课题组在蛋白表达纯化方面进行了大量的方法摸索以及方法创新,首次获得了人源SLC15A4/TASL复合体3.03埃的高分辨结构,以及apo状态人源SLC15A4蛋白二聚体2.93埃的高分辨结构和apo状态人源SLC15A4蛋白单体3.25埃的高分辨结构,还获得了人源SLC15A4蛋白抑制剂结合状态2.50埃的高分辨率结构。

SLC15A4/TASL复合物整体结构图(4)

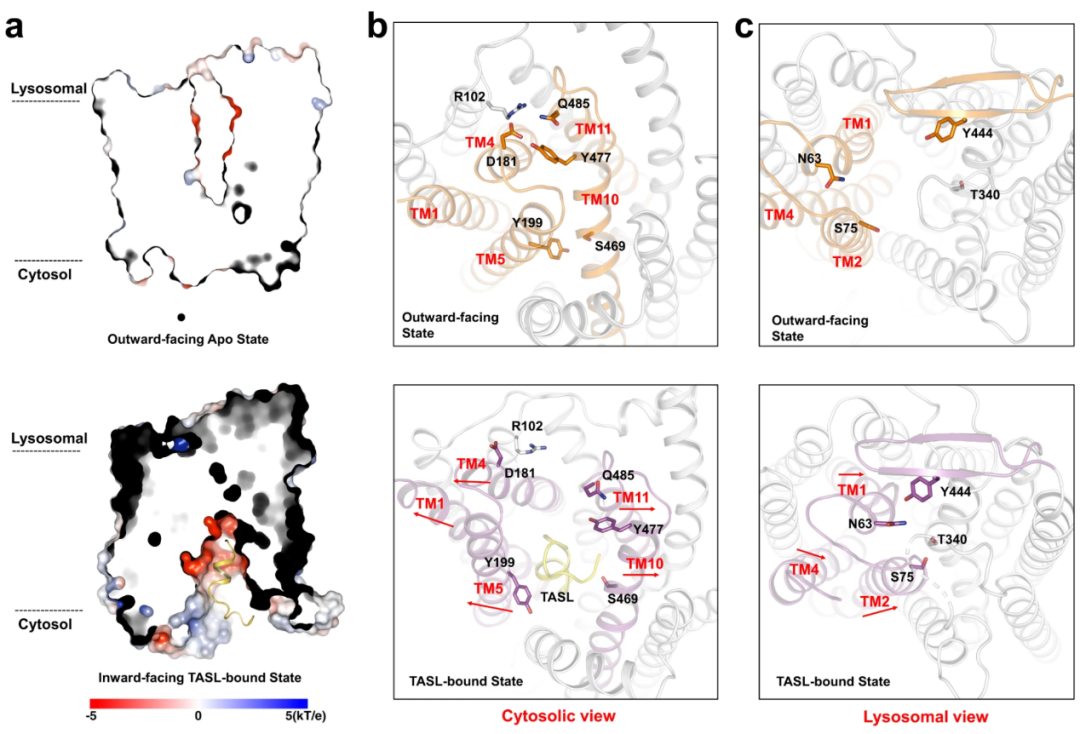

TASL结合导致SLC15A4由向外开口状态转变为向内开口状态(4)

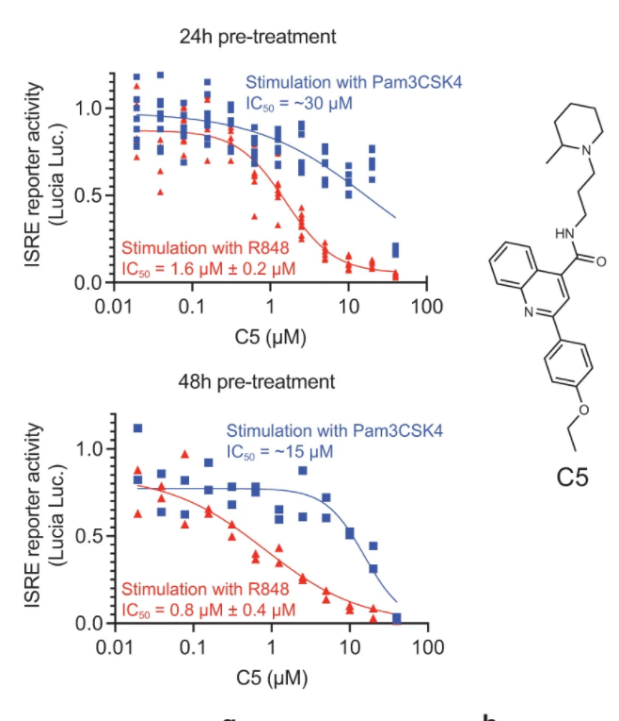

具有抗炎作用的小分子药物C5(5)

这些结构的解析不仅揭示了SLC15A4对TASL的招募机制,还揭示了抗炎症候选药物对SLC15A4的抑制机制。在TASL的招募过程中,SLC15A4经历了从向外的溶酶体腔侧开口状态到向内的胞质侧开口状态的构象变化,从而形成结合口袋,允许TASL的N末端螺旋插入其中。候选抗炎药物选择性地将SLC15A4锁定在TASL结合口袋关闭的朝外状态,从而防止TASL从胞质侧结合,导致内体/溶酶体TLR信号转导途径的中断,TASL降解,这阐明了该药物抗炎症的作用机理。

小分子药物C5抗炎的结构生物学机制(5)

两篇文章的研究工作通过大量功能实验验证了所解析结构的正确性,也建立了药物筛选模型。从结构解析到功能验证,从靶点发现到药物研发,从小分子药物到疾病治疗的潜在应用,两篇文章系统性的研究工作将为内体/溶酶体TLR信号通路相关的免疫机制研究提供理论支撑,同时也将为这一通路异常激活导致的红斑狼疮等复杂自体免疫疾病的治疗和干预指明方向。

清华大学/北京生物结构前沿研究中心杨茂君教授和奥地利Giulio Superti-Furga教授分别为两篇文章的通讯作者,清华大学生命学院陈旭东博士,谢敏博士,张森森博士为结构文章的共同第一作者,并为药物文章的重要作者,同时清华大学那洁副教授、丁强副教授、曾文文副教授也对课题的实验设计和文章修改提供了宝贵意见。本研究课题得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、清华北大生命科学联合中心基金、北京生物结构前沿研究中心、阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)研究基金、清华-佛山创新专项基金项目等多个项目基金的支持。

原文链接:

1.https://www.nature.com/articles/s41467-023-42070-3

2.https://www.nature.com/articles/s41467-023-42210-9