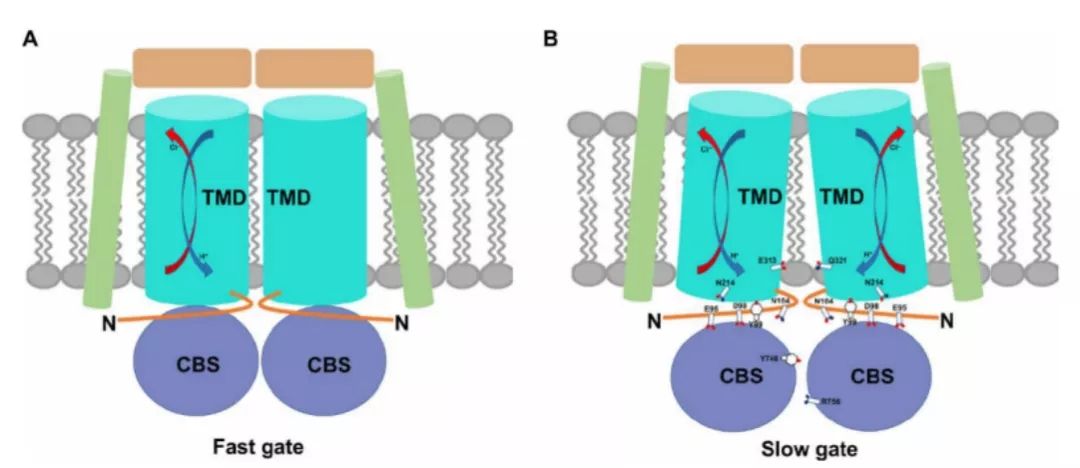

骨硬化病是一种具有家族遗传倾向的罕见病,临床症状包含骨硬度增加、骨骼生长异常,严重患者可表现小颌畸形、脑积水、颅神经压迫、额部隆起、眼突出、后鼻孔狭窄等【1】,针对该类疾病尚无良好的防治手段。临床研究表明目前至少有八种基因突变(TCIRG1, CLCN7, OSTM1, PLEKHM1, SNX10, TNFSF11, TNFSF11A和CAII)能够导致骨硬化病。其中CLC-7蛋白属于氯离子转运相关的CLC家族蛋白,CLC-7蛋白主要分布在溶酶体和破骨细胞褶皱膜上,Ostm1可以作为CLC-7的辅助蛋白来维持骨重吸收和溶酶体生理功能。目前研究表明,人源CLCN7和Ostm1的基因突变能够导致严重的骨硬化疾病和溶酶体贮积紊乱疾病【2, 3】。虽然目前已经报道解析了大肠杆菌和红藻的CLC转运体蛋白,但对于人源的CLC-7/Ostm1蛋白复合物的结构仍然未知。因此阐述CLC-7/Ostm1蛋白质的三维结构以及生理功能对骨硬化病的治疗具有指导意义。

2020年8月12日,北京生物结构前沿研究中心杨茂君教授课题组与中科院上海药物研究所李扬研究员课题组以及同济大学附属第一妇婴保健院刘志强教授课题组合作在Science Advances杂志在线发表了题为Molecular insights into the human CLC-7/Ostm1 transporter 的研究论文。

北京生物结构前沿研究中心杨茂君教授、中科院上海药物所李扬研究员和同济大学附属第一妇婴保健院刘志强教授为本文共同通讯作者,清华大学生命学院博士后张森森,博士生刘洋,周俊以及同济大学附属第一妇婴保健院副研究员张兵为本文共同第一作者,中科院上海药物所博士生李天宇帮助了电生理实验。

1. Sobacchi, C., Schulz, A., Coxon, F. P., Villa, A. & Helfrich, M. H. Osteopetrosis: genetics, treatment and new insights into osteoclast function. Nat Rev Endocrinol 9, 522-536, doi:10.1038/nrendo.2013.137 (2013).

2. Lange, P. F., Wartosch, L., Jentsch, T. J. & Fuhrmann, J. C. ClC-7 requires Ostm1 as a beta-subunit to support bone resorption and lysosomal function. Nature 440, 220-223, doi:10.1038/nature04535 (2006).

3. Kornak, U. et al. Loss of the CIC-7 chloride channel leads to osteopetrosis in mice and man. Cell 104, 205-215, doi:Doi 10.1016/S0092-8674(01)00206-9 (2001).