血管性血友病因子(von Willebrand factor, VWF)是人体内最重要的凝血因子之一,主要以多聚体的形式附着在伤口表面并招募血小板形成血块进而达到止血目的。它的功能障碍往往导致一种常见的遗传性出血性疾病——血管性血友病,该疾病影响着约0.1-1%的人群。在VWF的合成过程中,其单体首先通过C端结构域在内质网中形成“尾尾相连”的二聚体,然后在高尔基体中通过N端D’D3结构域形成分子间二硫键,组装成“头头相连,尾尾相连”的多聚体,最后堆积成有序的管状结构储存在一种称为韦氏小体(Weibel-Palade Bodies, WPB)的独特的细胞器中。然而,自韦氏小体被发现近60年来,VWF形成多聚体并组装成管状结构的分子机制一直不明确。

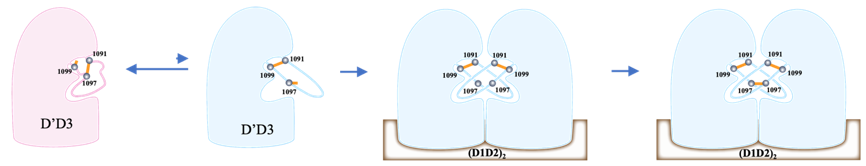

2022年2月15日,清华大学曾建伟/上海交通大学医学院周爱武团队在Cell Discovery在线发表题为“Structural mechanism of VWF D’D3 dimer formation”的研究论文。该研究采用巧妙的生物化学方法直接鉴定出VWF的N端D’D3结构域分子间二硫键的连接方式,解决了前期相关研究中的争议,并揭示D’D3二聚体的形成过程中一种独特的二硫键交换机制。前人的生化数据和D’D3单体晶体结构提示D’D3二聚体分子间二硫键是通过Cys1099和Cys1142分别形成的,但VWF同源蛋白MUC2的D3二聚体分子间二硫键是通过Cys1097和Cys1142分别形成的。为了解决VWF的D’D3结构域分子间二硫键的连接方式这一争议,研究团队通过溴化氰切割D’D3二聚体,然后利用液相色谱与质谱联用的方法直接分离并鉴定出了含有分子间Cys1097-Cys1097’和Cys1142-Cys1142’二硫键相连的肽段,并通过解析D’D3二聚体冷冻电镜三维空间结构证明了该连接方式。这揭示D’D3单体在内质网中将未配对的半胱氨酸主要屏蔽于分子内部从而避免被氧化,而当被转运到高尔基体后通过构象变化和分子内二硫键交换促进D’D3二聚体的形成。

清华大学结构生物学高精尖创新中心卓越学者曾建伟、上海交通大学医学院蔡海燕助理研究员和上海交通大学医学院周爱武研究员为该文共同通讯作者。上海交通大学医学院博士生舒自美、清华大学结构生物学高精尖创新中心卓越学者曾建伟和上海交通大学医学院夏立副研究员为该文共同第一作者。

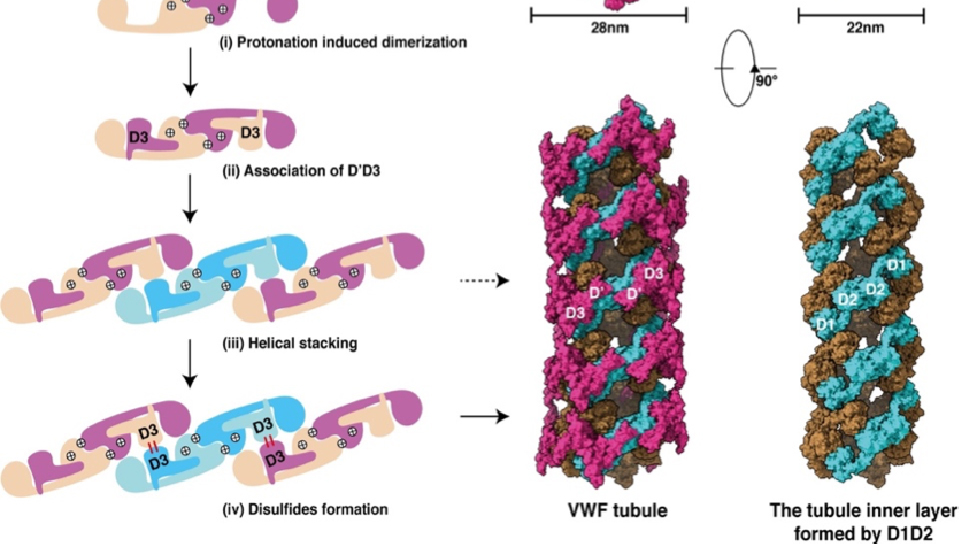

2022年6月2日,清华大学曾建伟/上海交通大学医学院附属瑞金医院王学锋团队/上海交通大学医学院周爱武团队在Blood在线发表题为“Structural basis of von Willebrand factor multimerization and tubular storage”的研究论文,揭示VWF的前肽以一种独特的模板机制介导了VWF多聚体和韦氏小体管状结构的组装与形成。

大量的前期研究表明VWF多聚体的组装与储存依赖于其含有741个氨基酸残基的前肽D1D2结构域,但D1D2介导组装的结构机制并不明确。为了阐明该组装机制,研究团队利用单颗粒冷冻电镜技术解析了含有一个重复单元(分辨率 2.85 Å)、两个重复单元(3.27 Å)和八个重复单元(4.32 Å)的多聚体的三维空间结构,并结合一系列的生化实验和结构分析阐明VWF的前肽在高尔基体酸性条件下会形成同源二聚体,随后招募两个D’D3组装成多聚体的最小重复单元,该重复单元的有序堆积拉近了两个D’D3,促进其分子间二硫键的形成,并组装成右手螺旋的管状结构。这表明VWF的前肽通过一种独特的模板机制介导了多聚体的组装,VWF 临床突变位点往往影响该组装机制的不同步骤而导致多聚体的缺失,而外源导入的前肽可以有效恢复VWF突变体多聚体的形成,这为血管性血友病的治疗提供了新思路。Blood Podcast 关于本文的介绍(Episode 22 • Season 3) 详见https://ashpublications.org/blood/pages/blood_podcast 。

清华大学结构生物学高精尖创新中心卓越学者曾建伟、上海交通大学医学院附属瑞金医院王学锋教授和上海交通大学医学院周爱武研究员为该文共同通讯作者。清华大学结构生物学高精尖创新中心卓越学者曾建伟、上海交通大学医学院博士生舒自美和上海交通大学医学院附属瑞金医院博士生梁茜为该文共同第一作者。

总之,这两项研究揭示了在VWF的胞内合成与转运过程中,其D’D3结构域在内质网里形成临时的分子内二硫键,然后在高尔基体里通过其酸敏感前肽的模板机制介导二硫键的交换并实现其多聚体的组装与储存,这些发现为血管性血友病等出血性疾病的治疗提供了新思路。

清华大学结构生物学高精尖创新中心王佳伟课题组对该工作给予了大力支持与帮助。该研究也获得了国家自然科学基金、科技部重大科学研究计划专项、上海市科学技术委员会、清华大学结构生物学高精尖创新中心、北京生物结构前沿研究中心、国家蛋白质科学研究(北京)设施清华基地和上海交通大学医学院基础医学公共技术平台的大力支持。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41421-022-00378-2

https://doi.org/10.1182/blood.2021014729