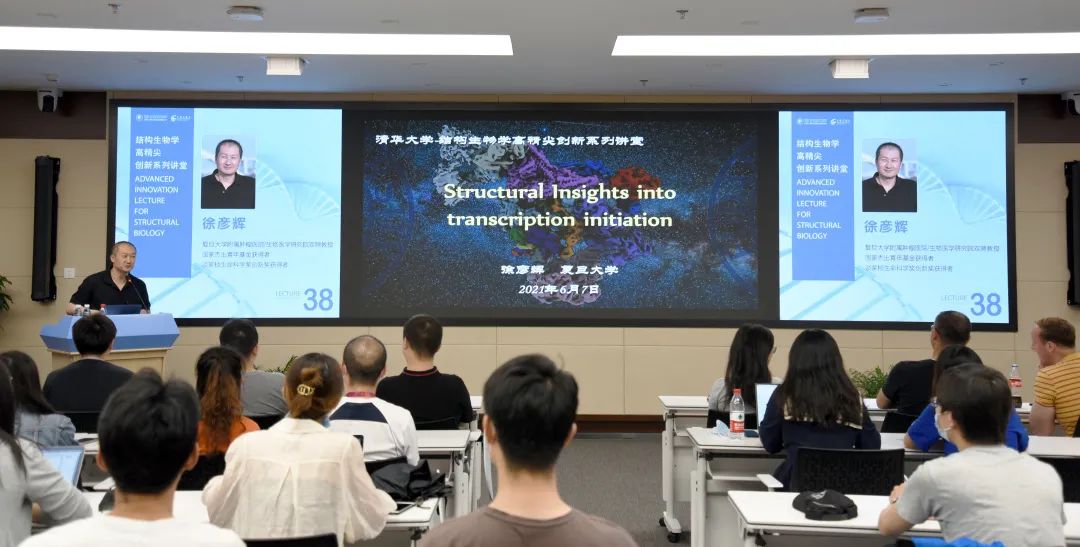

2021年6月7日上午,清华大学结构生物学高精尖创新中心邀请到复旦大学附属肿瘤医院/生物医学研究院双聘教授、国家杰出青年基金获得者、谈家桢生命科学奖创新奖获得者徐彦辉教授,在清华大学生物医学馆报告厅举办了一场关于转录起始复合物工作机制的学术讲座。清华大学结构生物学高精尖创新中心副主任王新泉教授主持了本次讲座,本次讲座吸引了众多师生前来聆听。

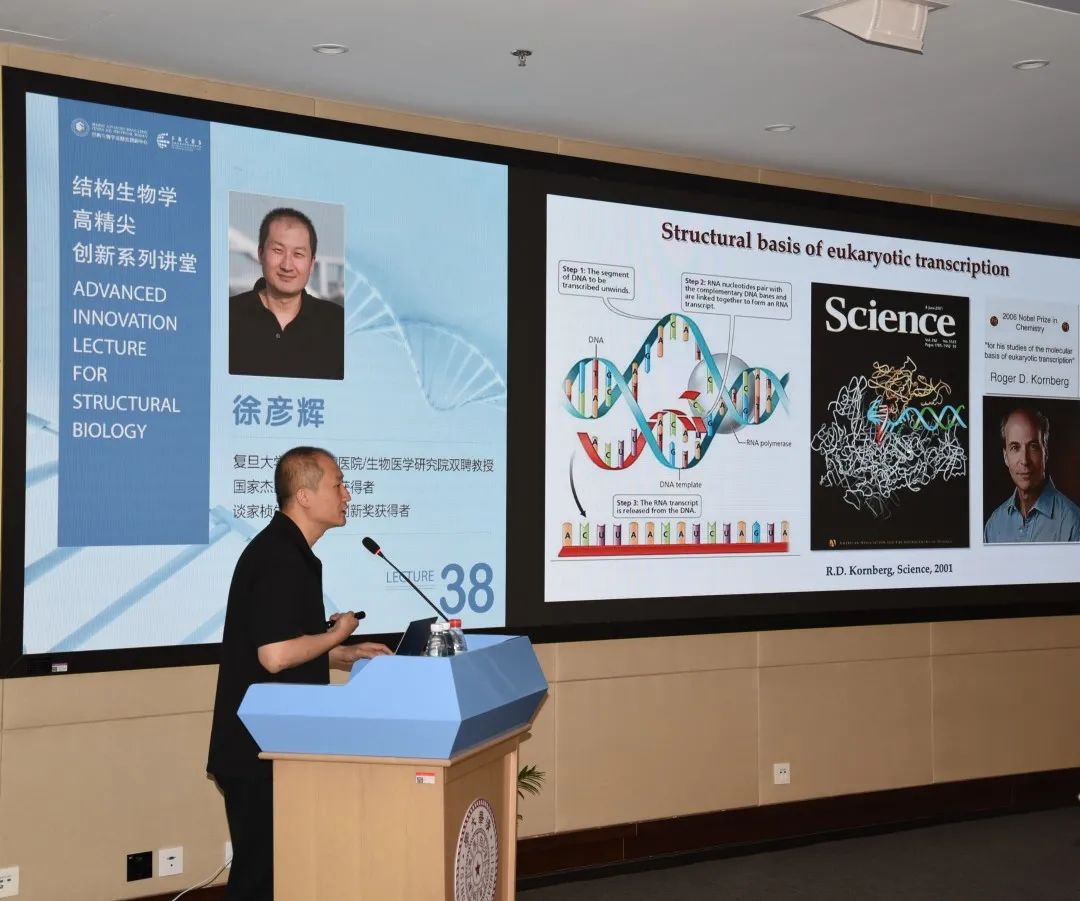

真核生物转录起始调控是细胞最为核心的分子生物学过程之一,是生命科学领域的基础性前沿课题。在今天的报告中,徐彦辉教授详细介绍了其实验室关于转录起始复合物的工作机制最新研究成果。转录是中心法则的关键环节,利用DNA为模板产生RNA用于蛋白质合成。转录调控是基因差异性表达和核心,决定了几乎所有细胞层面的生命过程。转录系统由RNA聚合酶为核心的转录机器构成,以RNA聚合酶II为核心的转录起始复合物(PIC)可识别基因的启动子并进行分步骤装配。其中识别启动子的TFIID复合物是整个装配过程的关键,由14种共20个亚基组成,分子量达1.3 megadalton。

王新泉教授

今年4月初,徐彦辉团队利用冷冻电镜方法,解析了PIC组装过程中所有关键组装步骤和状态的复合物结构,系统的揭示了PIC如何识别不同类型启动子并完成多步装配的完整动态过程,以及Mediator如何促进PIC装配和Pol II磷酸化的分子机制,较为完整的展示了转录起始的基本过程。他们研究分析发现:TFIID含有多个DNA结合区,具有较高的序列包容度,可识别各种不同类型的基因启动子;针对不同类型启动子,PIC通过两种方式将启动子推动至聚合酶催化中心上方准备转录,提出“双路径启动子推动”模型(two-track promoter deposition);处于Drive构象的完整PIC,为转录起始做好了两方面准备。这一发现还从分子层面颠覆了对TBP只结合TATA box的传统看法,很好解释了PIC组装和基因转录为何可发生在几乎所有基因的启动子上。

徐彦辉教授

相关成果已发表在Science杂志,Science杂志以8幅主图,39页正文,37幅附图,31个视频,183篇参考文献,几乎史无前例发表了该成果,该项工作被认为是近年来转录领域的重要突破,在分子水平上展示了高度动态的转录起始过程,为后续研究基因表达调控奠定了理论基础。

会议现场

在讲座中,徐彦辉教授以众多图片和多帧栩栩如生的动画视频详细介绍了PIC组装过程中所有关键组装步骤和状态的复合物结构。此外,报告中,徐彦辉教授还介绍了其团队关于转录调控复合物INTAC结构功能更新对磷酸酶PP2A的研究发现。

现场提问

讲座结束后,现场提问者络绎不绝,针对在场师生所提问题,徐教授知无不言言无不尽,一一进行了详细的解答。徐教授严谨认真的治学态度和真诚质朴的语言风格给广大师生留下了深刻的印象!

人物简介

徐彦辉,博士,研究员,博士生导师。清华大学生物系获得本科和博士学位;2004-2008年在美国普林斯顿大学开展博士后研究;2008年到复旦大学生物医学研究院和附属肿瘤医院工作。徐彦辉课题组利用结构生物学方法研究表观遗传修饰和基因转录调控复合物的结构与功能。

高精尖创新系列讲堂

高精尖创新系列讲堂,为贴近学科前沿,拓宽学术视野提供了广阔的平台,并得到了广大师生的一致好评。未来,中心将积极挖掘自身潜力,组织开展更多富有前瞻性、创新性的学术讲座,以更好地促进学科建设,为营造良好的学术氛围,提升师生学术能力而服务。