RNA在生命体内发挥着多种重要的生理功能,例如参与基因表达、加工、催化或基因调控等。RNA的多种生理功能与其折叠形成的复杂三维空间结构以及构象动态密切相关。由于RNA自身的柔性和分子量限制,应用传统的结构生物学方法,例如X射线晶体学、核磁共振或冷冻电镜对其进行结构研究非常困难。当前,RNA的三维空间结构信息还非常少。为研究RNA的结构与构象动态,有必要引入新的方法,包括建立整合结构生物学的方法。

电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance, EPR)与核磁共振类似,都是磁共振波谱学技术的分支。电子顺磁共振利用的是未成对电子的顺磁性。通过向生物大分子位点特异性的引入顺磁探针(简称SDSL),应用脉冲双电子共振(Pulsed Electron-Electron Double Resonance,PELDOR)方法,可以获得生物大分子间或分子内特定位点之间的距离以及距离分布信息。由于SDSL-PELDOR具有灵敏度高(相比于核磁共振), 对生物大分子的分子量和均一性均没有限制的优点,近年来电子顺磁共振技术在生物大分子的结构、构象动态、相互作用与功能关系的研究中得到越来越广泛的应用。

当前,脉冲电子顺磁共振技术大多局限于对短链RNA的研究,且可测量的距离范围通常在1.8 - 6纳米之间。方显杨课题组在前期的工作中(Chem. Sci. 2020),发展了基于非天然碱基对NaM-TPT3系统的长链RNA位点特异性自旋探针标记方法,为应用SDSL-PELDOR技术开展长链RNA的结构与动态特性研究奠定了基础。

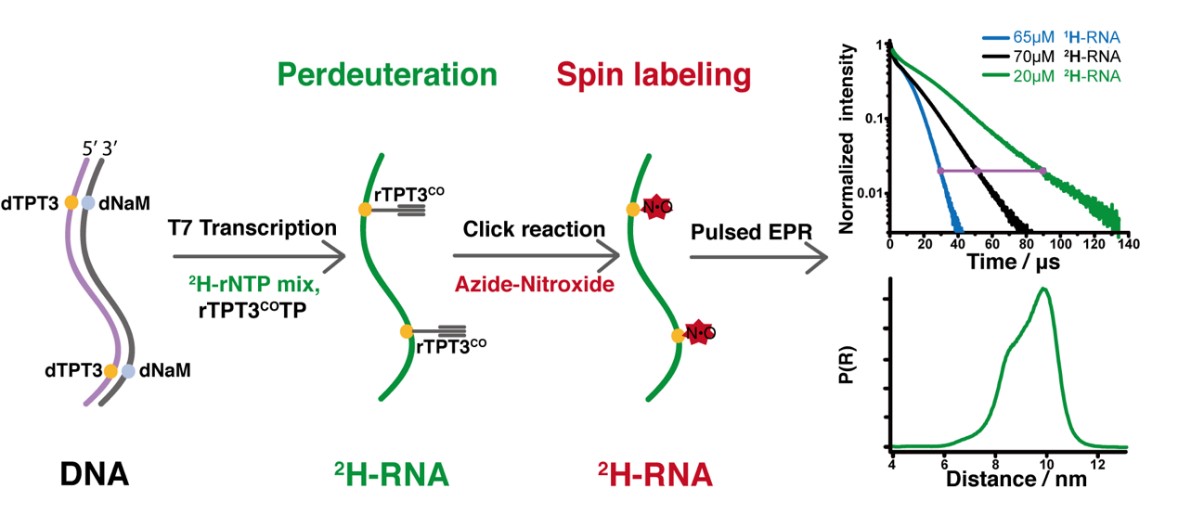

为进一步拓展PELDOR技术在长链RNA中的可测距离范围,方显杨课题组选择了登革病毒基因组RNA 中位于3’非翻译区的长度为97个核苷酸的3’SL元件,通过使用全氘代的rNTP进行体外转录,方便快捷的制备了全氘代的RNA,再结合NaM-TPT3非天然碱基系统,在全氘代RNA中位点特异性的引入侧链带有炔基修饰的非天然碱基(TPT3CO TP),然后通过点击化学反应实现了氮氧自由基探针的转录后位点特异性标记。

通过与歌德大学Thomas Prisner教授合作,在PELDOR实验中观察到RNA自身的全氘代以及对溶剂的氘代可以显著提升实验信号的信噪比与灵敏度,同时还可以延长其弛豫时间,进一步降低RNA的浓度至20 mM,可以延长其时间观测窗口达50 μs,对应于理论上可获得14纳米的远程距离。该方法极大的拓展了PELDOR技术在RNA中可测距离的上限,必将在应用PELDOR 技术研究长链RNA的结构、构象动态以及建立长链RNA的整合结构生物学研究方案中发挥重要作用。

图. 基于非天然碱基系统的位点特异性标记和RNA的全氘代,应用PELDOR技术可实现长链RNA中远程距离(高达14纳米)的测定

该项研究于2021年12月8日在《生物物理杂志》(Biophysical Journal)以长文形式在线发表了题为 “利用脉冲EPR在全氘代的RNA中实现远距离的测定” (Long-range distance determination in fully deuterated RNA with pulsed EPR spectroscopy)的研究论文。清华大学结构生物学高精尖创新中心方显杨研究员与德国歌德大学Thomas F. Prisner教授为本文的共同通讯作者。歌德大学Burkhard Endeward博士与清华大学2017级CLS直博生胡艳萍为该文的共同第一作者。北京大学药学院化学生物系刘国全研究员、博士生白光灿在连续波 EPR数据收集方面提供了大力帮助。美国阿贡国家实验室左孝兵老师为SAXS数据的收集做出了关键协助。该研究获得了国家自然科学基金委、中德科学中心和清华大学春风基金的经费支持。

论文链接

https://doi.org/10.1016/j.bpj.2021.12.007

相关论文链接

https://doi.org/10.1039/D0SC01717E